Este é um debate entre Zvi Bar’el e Yehuda Ben Meir, sobre a exigência israelense de que os palestinos reconheçam Israel como um Estado Judaico, e o que significa um Estado ser “judaico”. O debate se deu em dois artigos publicados no jornal Haaretz em 2014.

Zvi Bar’el

O primeiro artigo é de Zvi Bar’el, comentarista de assuntos árabes do jornal Haaretz. Ele é professor na Faculdade Sapir e também na Universidade Ben-Gurion, onde estuda a mídia do Oriente Médio e o debate político e cultural dos países islâmicos. Bar’el ganhou o prêmio Sokolov de jornalismo de “obra de vida”, e escreveu o livro “Quando carros caíram do céu”, sobre governo e ocupação no Oriente Médio.

Yehuda Ben Meir

Em resposta ao primeiro artigo vem Yehuda Ben Meir. Ele é doutor em psicologia e foi membro da Knesset entre os anos 1971 e 1984, pelo Mafdal, partido religioso nacional, chegando a ser vice-Ministro do Exterior. Depois que deixou a Knesset, estudou Direito e trabalhou como advogado. Hoje ele é chefe do projeto “Opinião pública e segurança nacional” no Instituto de Pesquisa de Segurança Nacional da Universidade Tel Aviv.

A tradução dos textos é minha (Yair). Aproveitem a leitura.

Reconhecendo um Estado judaico-nacionalista

Zvi Bar’el, publicado no Haaretz em 26 de março de 2014.

“Eles se esqueceram o que é ser judeu”, sussurrou Binyamin Netanyahu ao ouvido não muito atento do rabino Kaduri em 1997. “Eles”, esses “comedores de coelhos”, os “esquerdistas”, os “refinados”; “Eles” são uma boa parte da população do Estado de Israel (excluindo-se os árabes, dos quais, como bem se sabe, ainda não se exige que sejam judeus). Judeus verdadeiros, segundo Netanyahu, são apenas aqueles cujo “israelismo” deriva de seu judaísmo, e “israelismo” não pode ser outra coisa senão judaico.

Daí se conclui que judeus verdadeiros devem lutar com todas suas forças contra “o Estado de todos seus cidadãos”, porque este termo traz consigo uma ameaça terrível: ele nega a existência de Israel como Estado e terra de refúgio somente para judeus. Este é um nacionalismo ambicioso e purista que chega a ser racista, nada mais e nada menos que o nacionalismo palestino. Pois também a Palestina é destinada a ser o Estado somente da nação palestina, e terra de abrigo de seus milhões de refugiados, e somente deles.

Aparentemente, Israel também tem o direito de exigir o reconhecimento de seu nacionalismo religioso, assim como os palestinos. Contudo, um abismo separa a exigência de reconhecimento palestina desta dos judeus. Enquanto que o nacionalismo e identidade do “Estado judeu” (que não é o mesmo que Estado de Israel) deriva da religião, da promessa divina e da trágica história de antissemitismo, a narrativa e a identidade palestinas apoiam-se firmemente na história compartilhada entre o povo palestino e o movimento sionista. Em contrapartida à exigência judaica de reconhecimento da “República Judaica de Israel”, definição idêntica a do Paquistão e Irã, os palestinos exigem o reconhecimento da Nakba, a tragédia que deu luz ao problema dos refugiados, da narrativa histórica que descreve a perda territorial dos palestinos. Israel nunca reconheceu nenhum destes, e parece que não há intenção de reconhecer agora também.

O pavor dos judeus é que o reconhecimento de parte da responsabilidade da narrativa palestina não apenas tenha como consequência exigências de indenizações, ou que perpetue o sonho de volta dos palestinos à terra dos judeus, mas também impeça o fim do conflito. Este argumento não tem fundamentos. Israel não esqueceu e não perdoou a Alemanha, que reconheceu total responsabilidade por seus crimes, e assim mesmo não existe conflito entre os dois países. O Vietnã não perdoou e não esqueceu o terrores da guerra, mas seu conflito com os Estados Unidos dissipou faz tempo, assim como a luta nacional entre Argélia e França, e a luta dos países africanos contra seus ocupadores colonialistas.

Israel não poderá apagar a memória coletiva palestina, nem o sentimento de raiva e a vontade de vingança de muitos cidadãos palestinos, cujos alguns ainda estão em campos de refugiados fora da Palestina, e parte tem seus entes queridos enterrados nos cemitérios da Cisjordânia ou presos nos cárceres de Israel. Mas diferentemente de cidadãos, Estados não se vingam. Eles resolvem seus conflitos com acordos.

A recusa judaica de reconhecer um Estado palestino e a exigência de reconhecimento palestino da exclusividade judaica de Israel não devem ser vistos somente como um truque político, cujo objetivo é fazer com que as negociações fracassem. A exigência de se reconhecer a República Judaica deriva internamente do pavor de identidade. Ela está projetada a definir em nome dos cidadão israelenses – justamente por meio dos palestinos – o judaismo de seu Estado, e esta é uma parte integral da herança de identidade que Netanyahu deseja deixar ao povo de Israel.

À exigência de Netanyahu de se reconhecer o Estado Judeu, somam-se os esforços de ensinar a tradição por meio de visitas a assentamentos e aos túmulos dos patriarcas, conteudos tendenciosos introduzidos ao currículo escolar de Cidadania, juntamente com a eliminação sistemática da narrativa palestina do currículo de História, e leis que outorgam claras vantagens a judeus em relação a outras minorias. Mais perigoso que tudo isso – sua exigência de reconhecimento do Estado Judeu ameaça ainda mais a identidade israelense, que está sendo confinada dentro de uma identidade judaica-nacionalista. Uma identidade que não deixará de lembrar todo israelense “o que é seu judeu”.

A exigência do reconhecimento de um Estado Judeu é justa

Yehuda Ben Meir, publicado no Haaretz em 2 de abril de 2014.

A discussão sobre se reconhecer o Estado de Israel como o Estado nacional do povo judeu já chegou a níveis absurdos. Não há dúvida que a discussão se Israel deve impor esta exigência como condição sine qua non para um acordo com os palestinos é legítima. Pessoalmente, não tenho dúvida que a insistência do primeiro-ministro neste ponto é justa e realista – mas é razoável também se ter outra opinião. Contudo, nos últimos tempos começaram a aparecer nas páginas deste importante jornal artigos que põem em xeque a própria afirmação de que o Estado de Israel é um Estado Judeu.

Houve aqueles que afirmaram futilmente que na ênfase do caráter judaico do Estado de Israel existe algo de racista, que fere a igualdade e os direitos das minorias, ou a imposição da religião sobre o Estado. Um jornalista “sênior” até chegou a chamar um artigo seu de “A República Judaica de Israel” [leia o artigo acima], insinuando que Israel está seguindo os passos da República Islamica do Irã. Nada disso! A exigência de se reconhecer Israel como o Estado nacional do povo judeu não tem nada a ver com religião – ela está inteiramente no âmbito nacional, e não religioso.

O povo judeu existe há cerca de três mil anos e cumpre as definições essenciais de uma nação. Ele tem uma língua própria, bens culturais próprios – o mais importante de todos o Tanach [a Bíblia Hebraica] – e uma terra própria. Este povo também tem uma religião única, e portanto não existem judeus cristãos. Mas a maior parte dos membros do povo judeu em Israel, e certamente na diáspora, não são religiosos e muitos deles são até mesmo ateus. Este é o significado da declaração dos sábios do Talmud de que “um membro de Israel, mesmo que tenha transgredido, segue sendo membro de Israel”, isto é, mesmo que ele não tenha nenhuma relação com a religião, enquanto não tenha adotado uma outra religião, ele segue sendo parte do povo judeu.

Alguns afirmam que o Estado-nação é um anacronismo no século XXI, um fenômeno que está desaparecendo. Qualquer um que tenha olhos e não esteja desconectado da realidade internacional sabe que esta afirmação é infundada. Basta escutar os habitantes da Crimeia falando sobre a “mãe Rússia”, ou os habitantes de Kiev falando sobre a mãe Ucrânia, para entender isto. Em muitos dos Estados-nação do mundo existem minorias nacionais, que gozam de plenos direitos civis, e isto não faz com que elas deixem de ser Estados-nação.

Não está claro porque os alemães, franceses e ingleses – mesmo tendo em seus países minorias nacionais – podem ser orgulhosos de seu Estado-nação, e somente aqui é proibido dizer que Israel é um Estado-nação, porque isto seria supostamente racismo ou nacionalismo. Todo exercício de debate e discussão inúteis não podem esconder nem invalidar a verdade histórica, de que Israel foi fundada pelo povo judeu e é mantido pelo povo judeu.

A exigência que se faz dos palestinos de reconhecer Israel como Estado-nação do povo judeu é justa, porque é a verdadeira prova, o papel decisivo para o fim do conflito. Quem compara os judeus de Israel com a colonização francesa na Algéria ou com a colonização inglesa no Quênia, não é um “partner” para a paz, porque com um ocupador colonialista, com um elemento estranho, não se faz paz.

Eu também tenho uma narrativa sobre o nosso direito a toda Terra de Israel, mas eu entendo que deve-se ajustá-la à realidade na qual também há um povo palestino que vive nesta terra. Se os palestinos querem a paz, eles devem ajustar a sua narrativa da Palestina completa à verdade histórica, segundo a qual existe um povo judeu com uma profunda identificação com esta terra e um profundo direito de manter seu Estado em parte dela.

Opinião minha – Yair Mau

Em poucas palavras: Compartilho da desconfiança que Bar’el tem de Netanyahu, que exige o reconhecimento por parte dos palestinos para atrapalhar as chances de negociações de paz. Ele também tem razão quando diz que existe em Israel uma onda de definição da identidade judaica com parâmetros religiosos e nacionalistas bastante restritos, sob os auspícios do Ministério da Educação e do Exército. Finalmente, é verdade que a narrativa palestina é completamente ignorada no debate nacional.

Contudo, tenho bastante a concordar também com Ben Meir. É interessante notar que o laico Bar’el pinta o judaísmo do Estado Judeu com cores religosas, enquanto que o religioso Ben Meir vê o judaísmo do Estado como algo nacional. Falar de Israel sem reconhecer que os judeus são uma nação não faz o menor sentido, e a estrutura do Sionismo desmorona quando o aspecto nacional é deixado de lado.

Se você gostou de ler o debate acima, não perca O “Estado Judeu” em debate, onde publicamos dois textos, de Ari Shavit e Amos Schocken. É imperdível!

Imagens: Haifa e o monte Carmel: Wikipedia

A paquistanesa Malala e o indiano Kailash Satyarthi, em fotos de 2014 e 1999, respectivamente (Foto: Reuters/AFP)

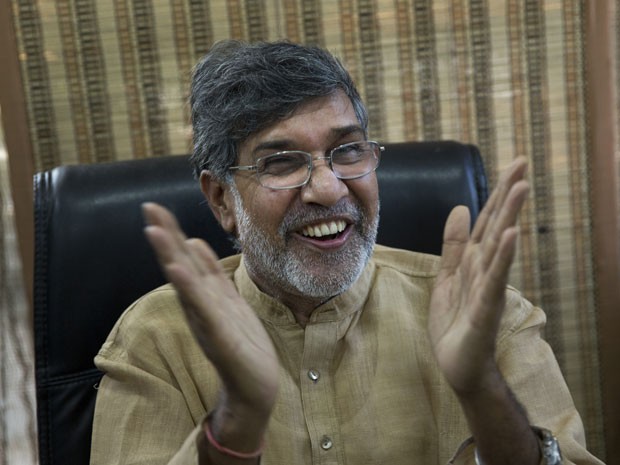

A paquistanesa Malala e o indiano Kailash Satyarthi, em fotos de 2014 e 1999, respectivamente (Foto: Reuters/AFP) Kailash Satyarthi conversa com jornalistas em seu escritório em Nova Délhi, nesta sexta-feira (10), para comentar sobre seu Nobel da Paz (Foto: Bernat Armangue/AP)

Kailash Satyarthi conversa com jornalistas em seu escritório em Nova Délhi, nesta sexta-feira (10), para comentar sobre seu Nobel da Paz (Foto: Bernat Armangue/AP)