Israel é considerado por muitos como a sexta potência nuclear do mundo. Por mais que as estimativas sobre o tamanho de seu arsenal variem entre 75 e 200 bombas[1], poucos analistas questionam a sofisticação e a capacidade nuclear do país. A pergunta central nesse contexto é como uma nação recém-criada foi capaz de consolidar um império nuclear? Como um Estado localizado em uma das mais instáveis regiões do mundo conseguiu se esquivar de uma forte pressão internacional pela não-proliferação de armas nucleares, e manter confortavelmente sua “bomba no porão”? O presente artigo defende a tese de que o caso israelense constitui uma exceção no mundo.[2] Na realidade, quatro fatores são responsáveis por esse excepcionalismo: (1) a condição geopolítica do país; (2) o estabelecimento de acordos secretos com os Estados Unidos; (3) a doutrina de opacidade (Amimut); e (4) o papel da população israelense como “guardiã do tabu”. O objetivo deste artigo é explicar como esses quatro fatores tornaram Israel uma exceção nuclear no mundo. A primeira parte traz um panorama histórico e explica como específicas decisões e determinados acordos permitiram a preservação da opacidade de seu programa nuclear. A segunda parte descreve a doutrina da Amimut e apresenta o papel único da sociedade israelense na manutenção do sigilo. Por fim, a última seção traz uma síntese dos principais pontos desenvolvidos ao longo do artigo.

A história do projeto nuclear israelense

Israel foi criado às sombras do Holocausto (Shoah), em que seis milhões de judeus foram assassinados. Em 1948, o primeiro-ministro David Ben-Gurion declarou a independência do Estado com o propósito de nunca permitir a ocorrência de outro Holocausto – o voto “never again” – e promover o renascimento (tekumah) do povo judeu (Cohen 2010, p. 121). Foi dentro desse projeto nacionalista que a idéia de um programa nuclear surgiu pela primeira vez. Com efeito, Ben-Gurion estava certo de que a bomba era a única solução para um país nascido sob as memórias da Shoah, com profundas desvantagens geográficas e estratégicas, rodeado por vizinhos comprometidos com a sua destruição, e sem qualquer aliança de segurança com uma potência mundial (p. 243). Do ponto de vista do premiê israelense, tanto o Holocausto judeu quanto a singular condição geopolítica do país justificavam o desenvolvimento de uma bomba nuclear.

De fato, seria difícil negar que o país possuía (e ainda possui) uma condição geopolítica única – não há nenhum país no mundo do tamanho de Israel que se encontra cercado por Estados hostis. Além da ameaça existencial constante, Shlomo Hasson (2013, p.7) argumenta que o excepcionalismo geopolítico de Israel deriva do sensível equilíbrio entre o seu alcance territorial (profundidade territorial necessária para a segurança), demografia (grau de homogeneidade nacional), democracia (direitos humanos) e legitimidade regional e internacional. Para alguns analistas (Ziv 2007, Karpin de 2006, e Jabber 1971) foi precisamente essa condição geopolítica excepcional que concedeu base moral ao programa nuclear israelense.

No entanto, dentro de um curto período de tempo, ficou claro que Israel teria que pagar o preço pelo desenvolvimento de um projeto nuclear. Na realidade, Ben-Gurion e seu sucessor, Levi Eshkol (1963-1969), não tardaram a perceber que o desenvolvimento de bombas atômicas constituía um dilema de segurança para o país. Primeiro, por tentar estabelecer uma estrutura nuclear, as autoridades israelenses teriam que lidar com a tentativa de seus vizinhos de desenvolver suas próprias armas nucleares. Por sua vez, essa paridade configuraria uma ruptura com o equilíbrio de poder que, supostamente, o programa israelense consolidaria (Evron 1994, 16 p.) – paradoxalmente, seu próprio projeto nuclear o deixaria mais vulnerável (Cohen 2008, p. 244). Neste sentido, se Israel estava interessado em construir uma bomba atômica só poderia fazê-lo por meio do estabelecimento de um monopólio nuclear regional, condição que o governo não tinha certeza de que poderia obter. Segundo, a ideia de um “Israel nuclear” era completamente contraditória aos interesses globais e regionais dos Estados Unidos. Particularmente, o presidente John F. Kennedy colocou a questão da não-proliferação nuclear como uma de suas prioridades e não se mostrou disposto a conceder exceções (Cohen 2010, p. 2). Levi Eshkol estava ciente da pressão norte-americana e, em 1965, após um longo processo deliberativo, fez a importante declaração em que afirmava que “Israel não [seria] o primeiro país a introduzir armas nucleares no Oriente Médio” (Karpin 2006, p. 250).

Esta declaração se tornaria uma das máximas na retórica israelense no que tange o seu programa nuclear. Especificamente, a ambiguidade do termo ‘introduzir’ fez com que o próprio conceito de “arma nuclear” se tornasse vago, e Israel fez uso constante desse jogo de palavras para preservar a opacidade de seu projeto. Um interessante exemplo ocorreu durante as negociações entre o então embaixador israelense nos Estados Unidos durante o mandato de Eshkol, Yitzhak Rabin, e o Secretário de Defesa norte-americano, Paul Warnke. Este último entendia a posse de armas nucleares como a presença física de todos os componentes da bomba (mesmo quando não montada); dessa forma, “introdução” significava a mera posse dos componentes da arma. Para Rabin, no entanto, uma arma somente poderia ser concebida se tivesse sido testada; portanto, “introdução” constituía um teste bem sucedido e o reconhecimento público da posse de capacidade nuclear (Cohen 2010, pp. 4-5). Dentre outros fatores, foi essa sutil diferença nas interpretações que permitiu a Israel se tornar uma exceção nuclear.

Seria razoável afirmar que foi a “promessa de não-introdução” de Levi-Eshkol, junto a postura moderada do presidente norte-americano, Lyndon B. Johnson, que permitiram a Israel recusar-se a assinar o Tratado de Não-Proliferação (TNP) em 1968. Com efeito, foi no ano seguinte que os dois países chegaram ao acordo mais importante a respeito do programa nuclear israelense: a nova primeira-ministra de Israel, Golda Meir, e o presidente norte-americano, Richard M. Nixon, assinaram um acordo em que os EUA aceitavam (ou reconheciam) o desenvolvimento nuclear israelense e confirmavam que não pressionariam o país a assinar o TNP (Cohen 2010, pp. 73-76). Por outro lado, o acordo Meir-Nixon estabelecia que Israel não reconheceria publicamente a posse de bombas atômicas, se comprometeria a não testá-las ou usá-las, a não fazer propaganda de sua capacidade bélica e a não realizar ameaças nucleares. Em essência, “a bomba israelense deveria permanecer invisível” (Cohen 2008, 246 p.).

É importante salientar que naquela ocasião Israel poderia ainda aceitar a proteção nuclear americana (a exemplo de Austrália e Coréia do Sul). Considerando que o desenvolvimento de armas nucleares poderia incentivar seus vizinhos árabes a iniciar um projeto nuclear (um cenário estratégico muito problemático), talvez a melhor postura fosse aceitar o poder de dissuasão americano. No entanto, a visão realista sobre a ordem internacional de Eshkol e Meir os deixaram céticos quanto o compromisso americano e a capacidade do TNP de impedir a proliferação no Oriente Médio. A única maneira de garantir a existência do Estado, acreditavam eles, seria a adoção da “doutrina da auto-suficiência”, uma aproximação da doutrina francesa “force de frappe” (Cohen 2010, p. 64).

O acordo Meir-Nixon de 1969 não marcou apenas o nascimento da Amimut, doutrina da opacidade nuclear, mas colocou também o país numa posição excepcional dentro do cenário internacional. Em primeiro lugar, ao contrário de todas as potências nucleares, incluindo Índia e Paquistão, Israel nunca reconheceu publicamente a posse de armas nucleares; na realidade, o país nunca as legitimou e continua comprometido com a idéia de não-proliferação (Cohen 2008, p. 247). Em segundo lugar, para o êxito do programa nuclear Israel teve que estabelecer [e preservar] um monopólio nuclear regional, uma exigência que ainda o coloca em uma única (em certo sentido, hipócrita) posição: o país incessantemente advoga em favor da não proliferação nuclear no Oriente Médio, enquanto segue sendo o único proliferador da região (Cohen 2010, pp. 37-39). Terceiro, como resultado do acordo Meir-Nixon, Israel decidiu que a fim de preservar o sigilo de seu programa este deveria permanecer sob vigilância civil-científica, e não sob o controle militar das Forças de Defesa de Israel (FDI) (Cohen 2008, p. 250). Todas estas implicações ajudaram a consolidar o status israelense de exceção no mundo; de fato, não há nenhuma outra potência nuclear que tenha seguido esse padrão de desenvolvimento. A próxima seção explica como o país tem sido capaz de manter tanto a opacidade de seu programa quanto a excepcionalidade de sua condição nuclear.

Amimut e os guardiões do tabu

Amimut é comumente traduzida como ambiguidade ou opacidade. No entanto, no caso israelense as duas traduções não devem ser consideradas sinônimas. Como Cohen e Frankel (1990) argumentam, ambiguidade nuclear refere-se ao caso em que “(…) um país é conhecido por possuir uma infra-estrutura nuclear substancial, incluindo capacidade de processamento e enriquecimento de urânio, enquanto há razões para suspeitar que essa capacidade possui objetivos armamentistas” (p. 19). Em outras palavras, ambiguidade nuclear configura-se um estado excepcional de “ser e não ser” um Estado com capacidade atômica concomitantemente. No entanto, tratando-se do programa nuclear israelense, não há qualquer incerteza, ambiguidade, ou suspeita relativa ao desenvolvimento armamentista. Segundo diversos indicadores, Israel possui um vasto arsenal nuclear. Por essa razão, a relevante pergunta a ser feita não é se Israel possui ou não armas nucleares, mas como o país preserva o seu status excepcional? Em outras palavras, como Israel administra politicamente a sua ausência no TNP e neutraliza a pressão internacional para seu completo desarmamento? É exatamente a resposta à essa pergunta que nos conduz à melhor aproximação de Amimut: opacidade.

Cohen descreve opacidade como “um modus vivendi político sob o qual a bomba israelense [é] tolerada pelos Estados Unidos enquanto Israel [não] a reconhecer publicamente” (2008, p. 246). No entanto, como Cohen reconhece, a doutrina de opacidade não foi aceita apenas pelos Estados Unidos (Cohen & Frankel 1990, 26 p.). A União Soviética também preferiu a adoção de uma postura opaca por parte dos israelenses. O regime soviético acreditava que a visibilidade de Israel exporia a URSS à uma desnecessária pressão por parte de seus clientes árabes a ajudá-los a desenvolver uma capacidade nuclear, ou, ao menos, tornaria mais difícil rejeitar assistência aos seus fiéis compradores no Oriente Médio. Cohen e Frankel argumentam ainda que os países árabes tinham algum interesse em não aceitar a ideia de tornar público o projeto nuclear israelense (2010, p. 27). Entretanto, este argumento é empiricamente problemático, pois em diversas ocasiões líderes árabes referiram-se ao programa israelense como justificativa à construção de uma bomba atômica. Este foi o caso do Egito durante os regimes de Nasser e Sadat, da Líbia sob o domínio de Kadhafi, do Iraque com Saddam Hussein, e do Irã, principalmente após a ascensão de Khomeini (Evron 1994, pp. 22-28).

Em linhas gerais, opacidade (Amimut) é mais do que um acordo estratégico-nuclear entre Israel e os EUA. É uma construção internacional; uma norma fundamentada na ideia de “não confirmar nem negar”. Opacidade é uma postura estratégica que impede a legitimação do programa nuclear israelense, mas aceita a sua existência. Internamente, a doutrina da Amimut é concebida como o ponto de equilíbrio no dilema de segurança israelense, ou seja, a postura ideal para o desenvolvimento de uma capacidade nuclear ao mesmo tempo em que permanece comprometido com a não-proliferação (Cohen 2008, p. 247).

A doutrina da Amimut não é excepcional apenas por constituir uma norma internacional relacionada a um país específico, mas também por ter se tornada uma estratégia única de dissuasão. O fato é que desde o final da década de 60, Israel identificou quatro cenários que poderiam desencadear o uso de seu arsenal nuclear: (1) o uso de armas atômicas contra o seu terriório; (2) uma penetração militar árabe além das fronteiras determinadas em 1949; (3) a exposição do território israelense à ataques com armas químicas ou ataques aéreos maciços; e (4) a destruição da força aérea israelense (Cohen 2008, p. 252). Considerando essas “linhas vermelhas”, não é difícil perceber as deficiências inerentes ao método de dissuasão opaco adotado por Israel. Em primeiro lugar, todos esses cenários são extremamente improváveis de serem obtidos. Como Cohen (p. 252) aponta corretamente, já na década de 1960 era evidente que seria praticamente impossível encontrar uma situação que justificaria moralmente o uso israelense de armas nucleares. Na realidade, ao longo de sua história o país provou por diversas vezes ser avesso à exposição de seu programa nuclear – o governo absteve-se de fazer qualquer uso de armas nucleares mesmo em complicadas situações, como durante a Guerra dos Seis Dias (1967) e na Guerra do Yom Kippur (1973) (Evron 1994, p. 62-63).

Em segundo lugar, a postura estratégica de não-exposição lança dúvidas sobre a capacidade de dissuasão israelense (Miklos 2012). Por não testar ou ameaçar publicamente um possível uso de suas armas nucleares [mesmo sob perigo existencial], Israel tem sua credibilidade de dissuasão consideravelmente reduzida. Além disso, devido ao seu status obscuro, a comunicação necessária para o sucesso da dissuasão de seus inimigos é quase impossível de ser estabelecida (Cohen & Frankel 2008, p. 32). Terceiro, sem credibilidade e comunicação o programa atômico israelense pode instigar inimigos a realizar ataques em seu território. Isso pode ocorrer pois um país hostil pode se sentir compelido a lançar um ataque preventivo a fim de evitar tornar-se alvo de uma retaliação nuclear. Finalmente, a opacidade do status pode incentivar a proliferação de armas de destruição em massa na região, como foi o caso do Iraque, da Líbia, do Irã, Egito e Síria. O fato é que, mesmo com ataques preventivos – Osirak em 1981 (Operação Opera) e Síria em 2007 – o regime de Amimut demonstra uma instabilidade inerente (Miklos 2012). Paradoxalmente, é a própria estratégia de dissuasão opaca que coloca Israel sob sérios riscos. Este é certamente um padrão estratégico único no âmbito mundial.

As quatro falhas supracitadas são exclusivas à estratégia de ‘dissuasão opaca’ adotada por Israel; elas evidenciam a excepcionalidade da estratégia de Amimut. No entanto, se o poder de dissuasão nuclear do país apresenta sérios problemas, por que não há um sério debate público sobre a questão? Por que uma sociedade politicamente engajada permanece em silêncio há tantas décadas? A resposta a esta questão reside no papel excepcional da sociedade israelense em manter o sigilo do projeto nuclear do país. Com efeito, ao contrário de outras nações nucleares, Israel goza do compromisso consensual de seu público para preservar o sigilo de seu programa (Cohen & Frankel 1990, p. 28). Apesar da sociedade israelense ser altamente envolvida em causas políticas, a questão parece receber um tratamento especial com base na idéia de kedushat habitachon (“a sacralidade da segurança”). Mesmo no caso de Mordechai Vanunu, em que segredos foram revelados publicamente, a mídia e a sociedade não demonstraram grande interesse no caso (Cohen 1998, pp. 344-345). Além disso, as autoridades israelenses consideram as revelações de Vanunu estrategicamente benéficas devido a sua contribuição à credibilidade do poder de dissuasão nuclear do país (Cohen 2010, p. 133). De qualquer forma, o tabu parece estar bem guardado em mãos públicas.

É importante notar que esse tratamento especial não é resultado da censura militar, embora tal censura exista. De fato, apesar de Israel possuir uma estrutura de controle midiático muito eficaz (a Censora), responsável por evitar a publicação de questões sensíveis referentes a segurança do país, em diversas circunstâncias a mídia israelense optou por ignorar a questão nuclear e não demonstra qualquer interesse em promover uma debate sobre o tópico (Cohen 2008, p. 140). Seria razoável argumentar que a mídia e a sociedade estabelecem um acordo tácito de “não dizer, nem perguntar”. Aparentemente, os dois compartilham do compromisso com o programa nuclear do país – o silêncio absoluto parece ser resultado de um senso de dever cívico ultimativo (Cohen 2005a). Por ser a guardiã do tabu nuclear, a sociedade israelense apresenta um padrão comportamental único que contribui para a singularidade do país.

Considerações finais

O caso nuclear israelense constitui uma exceção no mundo. Ao longo deste artigo argumentei que esta excepcionalidade deriva da condição geopolítica do país, de acordos secretos com os Estados Unidos, da doutrina da opacidade (Amimut) e do papel da sociedade como “guardiã do tabu”. É inequívoco que esses quatro fatores estejam profundamente interligados dentro de uma complexa rede de eventos históricos que tornam difícil a identificação de qualquer relação causal. No entanto, o status singular do programa nuclear israelense não deve ser concebido como óbvio. Com efeito, a cada ano há uma reavaliação da postura estratégica. Atualmente, o programa nuclear iraniano representa um grande desafio para a opacidade nuclear de Israel, pois a hostilidade e a determinação do regime islâmico em desenvolver armas nucleares constitui uma ameaça existencial aos olhos das autoridades israelenses. Diante desse cenário, o país tem de repensar seus pressupostos normativos a respeito da doutrina da Amimut. Num futuro próximo, líderes israelenses terão que decidir se aceitam um Irã nuclear,[3] impedem o regime islâmico de obter armas nucleares através de uma operação militar complicada, ou alteram a sua postura em relação a não-proliferação nuclear.[4] Uma coisa é certa: em qualquer um dos casos, a excepcionalidade do status nuclear de Israel encontra-se sob severa pressão.

________________________________________________________________________________________

[1] As estimativas foram obtidas do site Nuclear Threat Initiative. Para mais informações consulte http://www.nti.org/country-profiles/israel/.

[2] O termo “exceção” deve ser aqui entendido como um padrão específico que difere dos outros. Além disso, é importante notar que “excepcionalismo” não é empregado como justificativa para, mas sim como uma descrição empírica de. A literatura parece menos consciente dessa distinção, usando “excepcionalismo” como uma perspectiva normativa e como uma percepção empírica da realidade de forma indissociável. O presente artigo objetiva explicar porque a produção nuclear israelense constitui uma exceção vis-à-vis outros programas nucleares; ele não objetiva justificá-la.

[3] Kenneth Waltz é um dos principais defensores dessa idéia. Para o seu argumento ver Waltz, K. N. (2012). Why Iran should get the bomb. Foreign Affairs, 1-5.

[4] Ao contrário de Waltz, Richard Falk (2012) constrói um argumento bem fundamentado contra a proliferação nuclear no Oriente Médio. O autor sustenta que a melhor estratégia para Israel e Irã seria a negociação e a implementação de uma zona livre de armas nucleares no Oriente Médio. Wheeler (2009) desenvolve um argumento semelhante em termos da não-proliferação nuclear na região. O autor toma o acordo Brasil-Argentina como exemplo de como a construção de confiança entre inimigos pode atuar como fator de estabilização. O ponto é que em qualquer dos três casos Israel provavelmente será obrigado a explicitar o seu programa nuclear, prejudicando assim a excepcionalidade de seu status.

Bibliografia

Cohen, A. (2010). The worst kept secret: Israel’s bargain with the bomb. Columbia University Press.

———-. (2008). Israel: a sui generis proliferator. Muthiah Alagappa. The Long Shadow: Nuclear Weapons and Security in 21st Century Asia Standford. Calif: Standford University Press.

———-. (2005a). The last taboo. Tel Aviv: Kinneret Zmora Bitan (in Hebrew).

———-. (1998). Israel and the bomb. Columbia University Press.

Cohen, A., & Frankel, B. (1990). Opaque nuclear proliferation. The Journal of Strategic Studies, 13(3), 14-44.

Evron, Y. (1994). Israel’s nuclear dilemma. Routledge.

Falk, R. (2012). Kenneth Waltz is not crazy, but he is dangerous: nuclear weapons in the Middle East. Citizen Pilgrimage.

Hasson, S. (2013). Israel’s geopolitical dilemma and the upheaval in the Middle East. The Joseph and Alma Gildenhorn Institute for Israel Studies, College Park, MD.

Jabber, F. A. (1971). Israel’s Nuclear Options. Journal of Palestine Studies, 1(1), 21-38.

Karpin, M. (2006). The bomb in the basement: how Israel went nuclear and what that means for the world. Simon & Schuster Press.

Miklos, Timothy. (2012). Unraveling the myth of opacity: how Israel’s undeclared nuclear arsenal destabilizes the Middle East. International Affairs Review, 21(1), 43-61.

The Nuclear Threat Initiative. Overview: Last updated: December, 2013. http://www.nti.org/country-profiles/israel/

Waltz, K. N. (2012). Why Iran should get the bomb. Foreign Affairs, 1-5.

Wheeler, N. (2009) ‘Beyond Waltz’s Nuclear World: More Trust May be Better’, International Relations, 23 (33), 428–445.

Ziv, G. (2007). To Disclose or Not to Disclose The Impact of Nuclear Ambiguity on Israeli Security. Israel Studies Forum (Vol. 22, No. 2, pp. 76-94). Berghahn Journals.

A paquistanesa Malala e o indiano Kailash Satyarthi, em fotos de 2014 e 1999, respectivamente (Foto: Reuters/AFP)

A paquistanesa Malala e o indiano Kailash Satyarthi, em fotos de 2014 e 1999, respectivamente (Foto: Reuters/AFP) Kailash Satyarthi conversa com jornalistas em seu escritório em Nova Délhi, nesta sexta-feira (10), para comentar sobre seu Nobel da Paz (Foto: Bernat Armangue/AP)

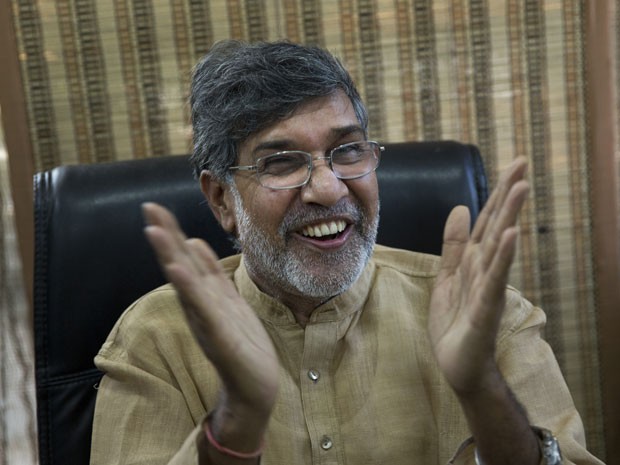

Kailash Satyarthi conversa com jornalistas em seu escritório em Nova Délhi, nesta sexta-feira (10), para comentar sobre seu Nobel da Paz (Foto: Bernat Armangue/AP)